結論!2025年からです。

政府が掲げる「異次元の少子化対策」で児童手当や給付金など、子育て世帯への支援はどのように変わるのか、以下説明します。

こども未来戦略方針

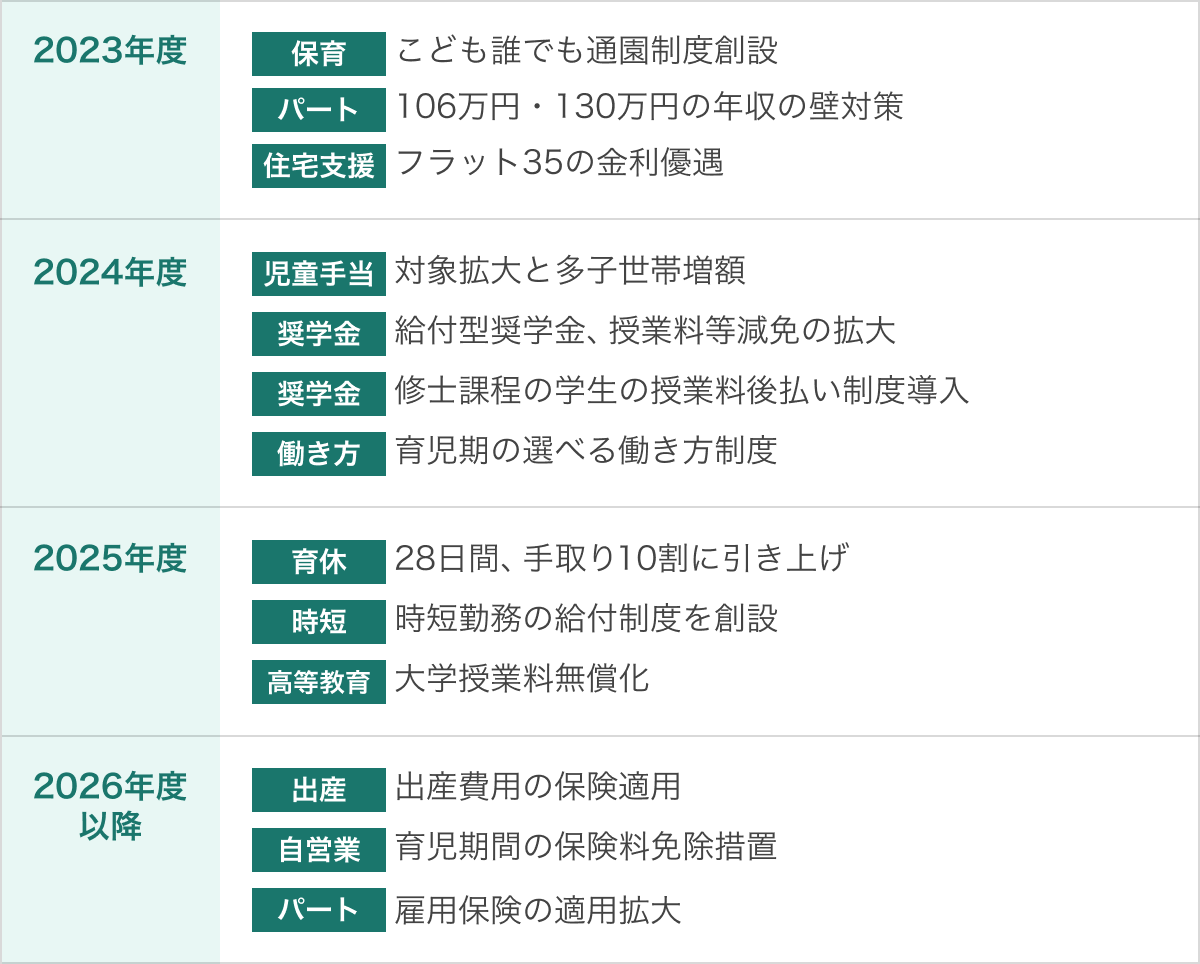

加速化プランの主な支援策

支援策の実施時期(予定)

経済的支援

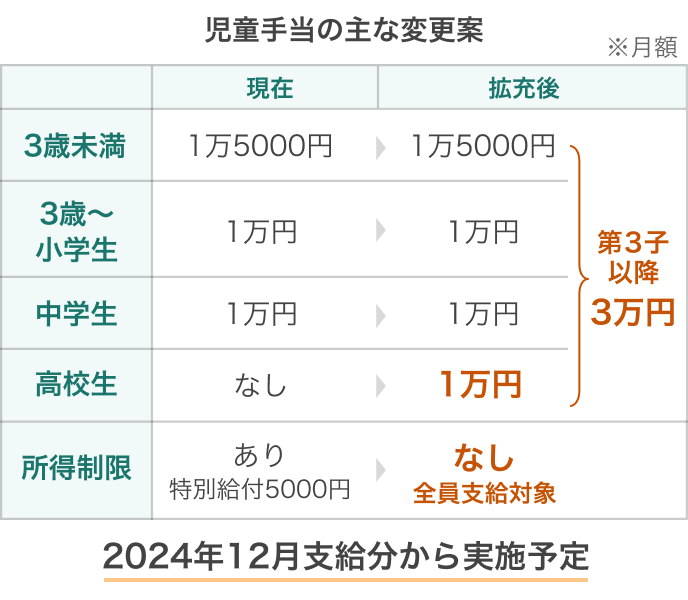

児童手当

支給対象

18歳(高校生)まで拡大予定

現在は中学卒業まで支給されている児童手当を高校卒業まで延長する方針です。

なお、所得制限は撤廃され、支給対象は全員に拡大されます。

「大学生」まで子どもとして数える案を検討

第3子の支給額を増やす方針ですが、現行制度では、子どもとして数える期間が高校生までのため、第1子が高校を卒業すると第3子の加算が受けられなくなります。よって、子どもとして数える期間を「大学生」まで延長することを検討しています。

支給額(月額)

- 3歳未満:1万5000円

- 3歳~18歳:1万円

- 第3子以降(0歳〜18歳の全年齢):3万円

支給回数

隔月の年6回とする方針

※現在は年3回(4カ月に1回)の支給

いつから?

2024年12月の支給分から開始する予定

※当初2025年2月から支給する予定でしたが、前倒しする方針です

※高校生への児童手当拡充に伴い「扶養控除」は控除額を縮小する方針で検討されています。詳細は年末の2024年度税制改正にて議論予定です。

現在の児童手当については、児童手当の説明をご確認ください。

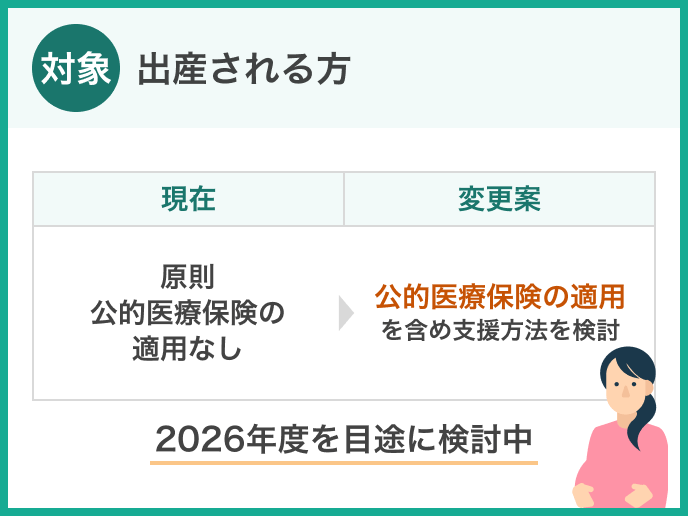

出産費用

保険適用

出産費用の公的保険制度の適用が検討されています。

- 対象者

正常分娩で出産される方 - いつから?

2026年度を目途に検討中

2024年4月から、全国の病院などの出産費用やサービス内容を一覧化した専用サイトが厚生労働省のホームページに開設される方針です。出産費用や個室の有無、立ち合い出産・無痛分娩ができるか、出産取り扱い件数などを、全国約2300カ所の医療機関ごとにまとめ、妊産婦が医療機関を選ぶ際に比較できるようになる予定です。

その他の助成・給付金

妊娠・出産期から2歳までの支援を強化する方針です。

2023年4月から以下を開始しています。

- 出産・子育て応援給付金:10万円※

(2023年4月以降に出産された方) - 出産育児一時金:50万円へ増額

- 低所得妊婦の初回産科受診料助成:1万円

※出産・子育て応援給付金は、今後「妊婦のための支援給付(仮称)」として2025年度に制度化する方針です。

妊娠・出産期に受けられる現行制度については、出産育児一時金や妊婦健診の助成制度の説明をご確認ください。

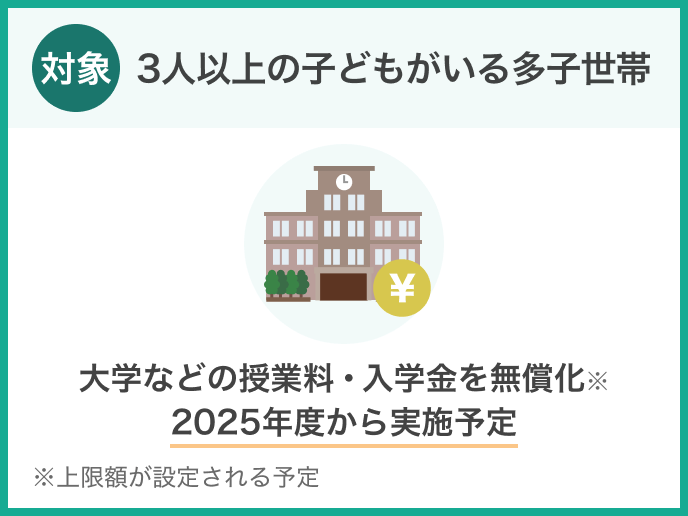

奨学金

大学などの高等教育にかかる教育費の負担軽減策として、奨学金の所得制限緩和など対象者の拡大が検討されています。

授業料後払い制度

在学中は授業料を支払わず、卒業後に所得に応じて返済する制度です。

所得に応じた返済が始まる年収基準は300万円程度で、子どもが2人いる場合は年収400万円程度とする予定です。

- 対象者

修士課程の大学院生を対象に先行導入 - いつから?

2024年度から導入予定

授業料等減免、給付型奨学金

授業料等の減免および給付型奨学金について、世帯年収上限と対象者の拡充を検討しています。

- 対象者

多子世帯や理工農系の学生(世帯年収約600万円) - いつから?

2024年度から拡大予定

貸与型奨学金

減額返金制度の利用可能な年収上限を引き上げ予定です。

現在は325万円ですが、400万円に引き上げ、子ども2人世帯は500万円、子ども3人以上世帯は600万円まで引き上げます。

- いつから?

具体的な実施時期は未定

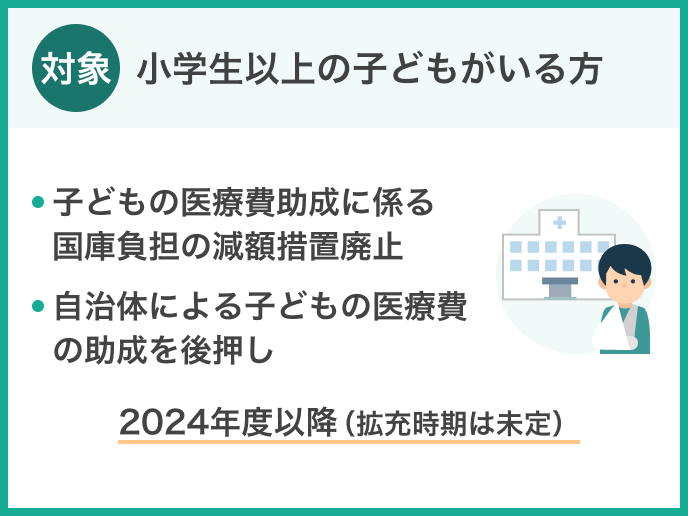

医療費

子ども医療費助成制度

現在、不要な受診や医療費を抑制するため、小学生以上の児童の医療費助成をしている自治体に対し補助金を減額していますが、この措置を撤廃し、自治体による子どもの医療費助成を後押しする方針です。

具体的な実施時期は未定です。

- 未就学児(小学校入学前)

公的保険と自治体補助により自己負担なし - 小学生以上

市区町村が独自に補助しており負担割合が異なる

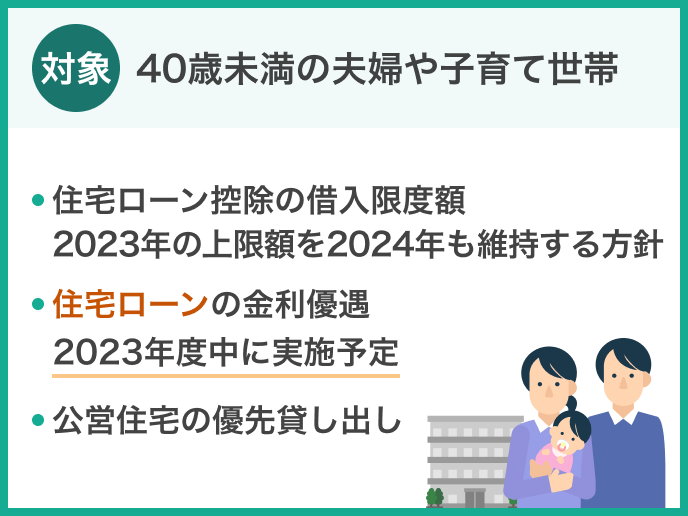

住宅

フラット35の金利優遇

長期固定金利の住宅ローン(フラット35)について、子育て世帯などに配慮し、子どもの数に応じて金利を引き下げる方針です。

子育てしやすい住宅として、広さや安全面など良質な住宅取得を促します。

- 対象者

18歳未満の子どもがいる世帯や、子どもがいなくても夫婦どちらかが39歳以下の若年層世帯などで検討中 - いつから?

2024年度までのできるだけ早い時期

公営住宅の優先入居

公営住宅等の公的賃貸住宅を対象に、子育て世帯等が優先的に入居できる仕組みの導入を検討しています。

また、空き家なども子育て世帯向けに活用を促す方針です。

- いつから?

具体的な時期は未定

現行制度については、公営住宅の申し込みの説明をご確認ください。

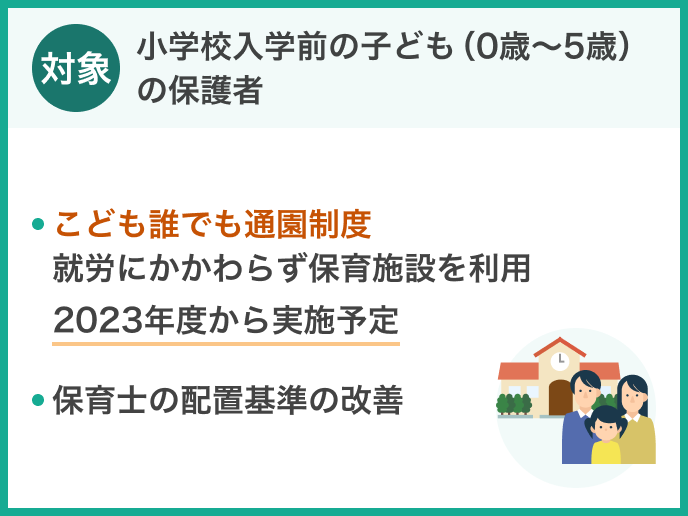

子育てサービス

保育

こども誰でも通園制度

就労にかかわらず、時間単位で柔軟に利用できる通園制度です。月一定時間の利用可能枠の中で利用できます。

- 対象者

生後6カ月~2歳の未就園児 - いつから?

2023年度から実施予定 - 利用上限

月10時間(予定)

保育士の配置基準改善

幼児教育・保育の質向上のため、保育士の配置基準を見直す方針です。また、保育士等の処遇改善もあわせて検討するとしています。

| 1歳児 | 「6対1」から「5対1」へ改善 |

|---|---|

| 4・5歳児 | 「30対1」から「25対1」へ改善 |

- いつから?

具体的な時期は未定

現行制度の詳細は、保育園・幼稚園などの制度をご確認ください。

学童保育

「小1の壁」となっている学童保育(放課後児童クラブ)の待機児童解消などに向けて、環境の整備が進められています。

- 受け入れを122万人から152万人に拡大

- 常勤職員の配置改善

産後ケア

現在の産後ケアは、育児への不安や心身に不調がある方を対象としてきましたが、「産後ケアを必要とする者」に改定し、希望者全員が補助を受けられるように変更する予定です。

- 対象者

産後、子どもが1歳になるまで誰でも - 料金補助

1回あたり2,500円を5回まで - いつから?

具体的な時期は未定

住民税非課税世帯については、既に1回あたり5,000円で回数制限なしの補助が受けられます。この制度は継続する方針です。

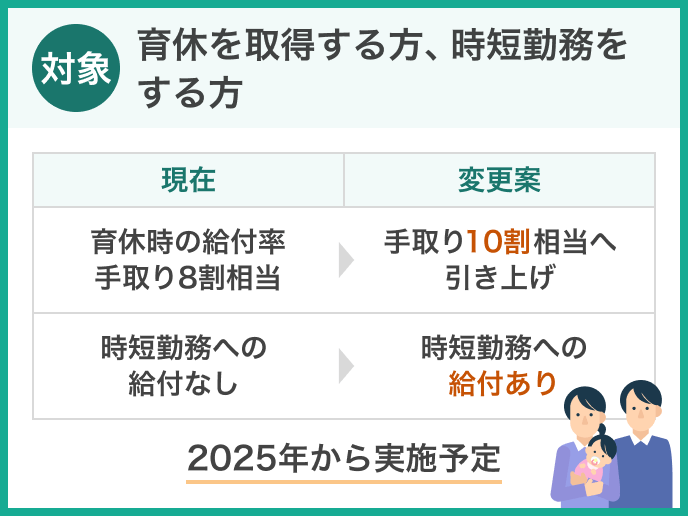

共働き支援

育児休業給付金、時短勤務

育児休業給付金

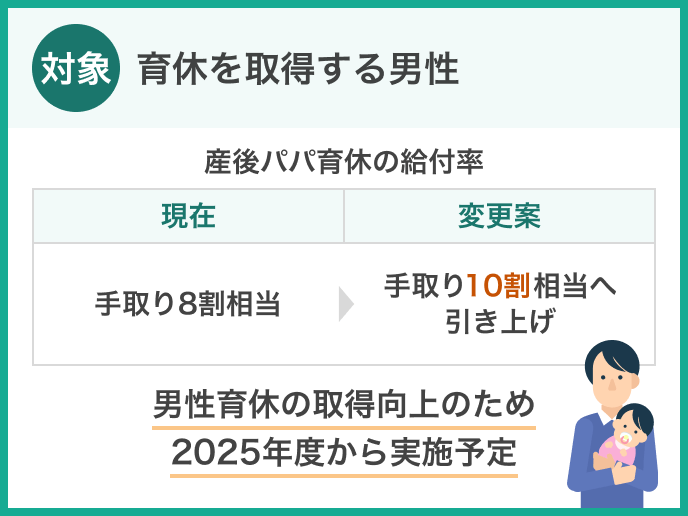

給付率引き上げ(手取り10割)

14日以上の育休取得を条件に、最大28日間の給付率を、現行の67%(手取りで8割相当)から8割程度(手取り10割相当)に引き上げる方針です。

- 対象者

育休を取得している男女ともに - いつから?

2025年度から実施予定

現行制度の詳細は、育児休業給付金(育休手当)の説明をご確認ください。

時短勤務、テレワークなどの働き方支援

時短勤務者向けの給付金制度

育休明けに時短勤務をする場合、労働時間や日数などに制限なく、賃金の一定の割合を給付する方針で検討されています。

- 対象者

子どもが2歳未満 - いつから?

2025年度から実施予定

育児期の働き方支援

育児期に柔軟な働き方ができるように支援の拡充が検討されています。

- 選択的週休3日制度

仕事と育児の両立にあたり、心身の健康を守るため、制度の普及に取り組む方針

(具体的な実施時期は未定) - テレワークの努力義務

子どもが3歳になるまで、短時間勤務措置の義務付けに加えてテレワークの努力義務が追加

(2024年度中に法改正予定) - 親と子の選べる働き方制度

子どもが小学校就業前まで、時短勤務、テレワーク、フレックスなど柔軟な働き方が選択できる制度を創設。中小企業への制度導入支援として、3種類以上の働き方を用意した場合は1人当たり25万円、2種類の場合20万円を補助する予定。

(2024年度から開始予定) - 子の看護休暇

年5日の看護休暇の対象年齢と事由範囲(行事参加などにも対応可能)を見直し予定

(具体的な実施時期は未定) - 育児期の時間外労働上限規制

育児期の男女が職場から帰宅後に育児や家事を行うことができるよう、長時間労働の是正に取り組む方針

(2024年度に全面施行予定) - 育休取得者や時短勤務者の周囲社員への応援手当

育休取得者や時短勤務者の業務を代替する周辺社員に手当を支給した中小企業に対し、助成を強化予定。助成期間は1年間で、育休者1人につき最大で125万円、時短勤務者の場合は子どもが3歳になるまで最大110万円の助成をする方針。

(2024年度から開始予定)

産後パパ育休、男性育休

産後パパ育休は、14日以上の育休取得を条件に最大28日間、給付率を手取り10割相当に引き上げる方針です。

- いつから?

2025年度から実施予定

現行制度の詳細は、育児休業給付金(育休手当)の産後パパ育休の説明をご確認ください。

その他にも、以下が検討されています。

- 男性の育休取得率を引き上げ

2025年:公務員85%、民間50%

2030年:公務員85%、民間85% - くるみん認定企業など育休取得状況に応じたインセンティブ強化

パート、自営業

週所要労働時間20時間未満

パート・アルバイト

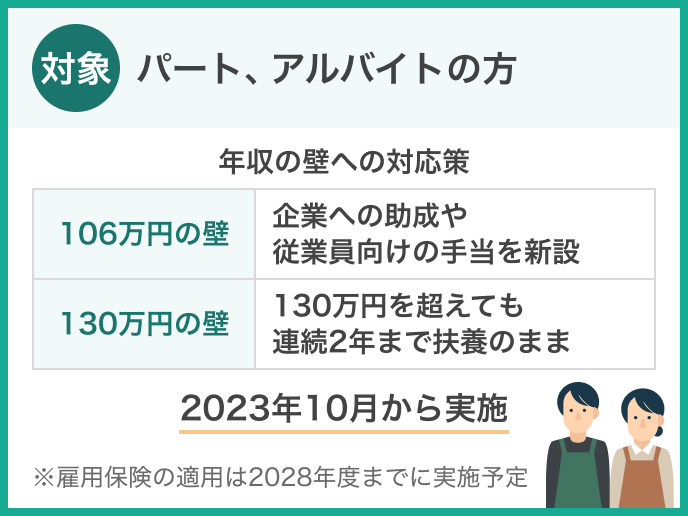

育児と仕事の両立に向け、パート・アルバイトの方向けの支援策も検討されています。

106万円の壁(年収の壁)対策

手取り収入を減らさない取り組みをした企業に対し支援を行います。

- 対象

従業員が101人以上で、従業員の手取り額の減少対策に取り組んだ企業 - 助成額

従業員1人あたり最大50万円 - いつから?

2023年10月20日から申請開始(2025年度の年金制度改正まで)

130万円の壁(年収の壁)対策

収入が一時的にあがったことを事業主が証明することで、連続2回まで一時的に130万円を超えても扶養にとどまれるようにします。

- 対象者

従業員100人以下の企業で働くパート・アルバイト - いつから?

2023年10月20日以降の被扶養者認定・収入確認時に適用

年収の壁対策に関する関連サイト

雇用保険の適用

加入要件である週の労働時間を、現行の「週20時間以上」から「週10時間以上」に緩和する方針です。適用拡大により、パートや時短勤務の方の加入が見込まれ、失業給付や育児休業給付等が受給可能になる予定です。

- いつから?

2028年度までに実施予定

現行制度の詳細は、雇用保険の基本手当(失業手当)の説明をご確認ください。

企業に対する支援強化パッケージ

労働時間の延長や賃金引上げに取り組む企業に対する費用補助を実施予定です。

- いつから?

2023年中に内容決定予定

自営業・フリーランス

育児期間の保険料免除措置を延長する方針です。

現行制度では、対象は女性だけで、期間は出産予定日の前月から4カ月間ですが、対象に男性も加え、子どもが1歳になるまでに延長する案で検討しています。

- 対象者

育児期の男女ともに - いつから?

2026年度までに実施予定

非課税世帯給付金などその他の支援

住民税非課税世帯・低所得者世帯に対する給付金住民税非課税世帯には7万円、所得税非課税で住民税を支払う低所得者世帯には10万円を支給する方針。児童扶養手当18歳までの児童(障害児の場合は20歳未満)を養育し、養育者の所得が基準を下回る場合に月額1〜5万円を支給。妊婦健診の助成制度自費診療ですが10万円前後の公費補助が利用可能です。特定不妊治療費助成制度特定の不妊治療に費用の一部が助成される制度です。

出典:https://kurashi.yahoo.co.jp/procedure/contents/childcare_support/?cpt_n=kurashi_edit&cpt_m=dd&cpt_s=ysearch&cpt_c=web